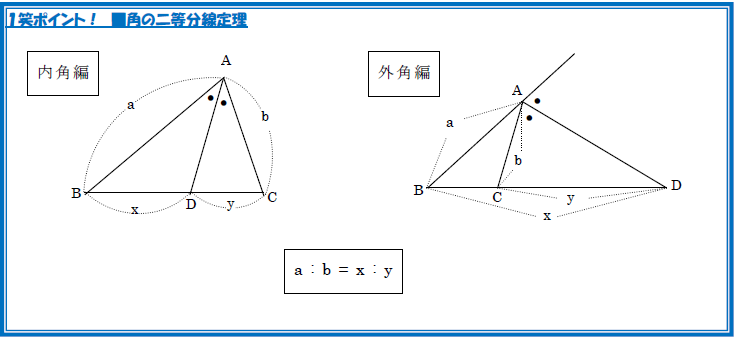

今回は、入試でも頻出度の高い定理の1つである角の二等分線定理です。内角の二等分線定理は、教科書に記載されており、活用できる人も多いと思います。できれば、外角の二等分線定理まで使いこなせるといいですね。

角の二等分線定理のポイント

内角の定理については、証明までできるといいです。たまに、定期テストでは出題される学校もあります。

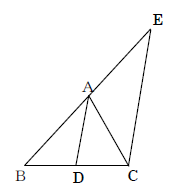

内角の角の二等分線定理の証明

Cを通りADに平行な直線がBAの延長と交わる点をEとする。

AD//ECより

∠DAC=∠ACE(錯角)…①

∠BAD=∠AEC(同位角)…②

ここで、∠DAC=∠BADだから

①②より∠ACE=∠AEC

よって△ACEは二等辺三角形となり、AE=AE…③

だからBD:CD=BA:AE…④

③④よりa:b=x:y

角の二等分線定理の練習問題

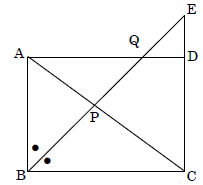

(1)図のように,AB=6cm,BC=8cmの長方形ABCDがあり,∠Bの二等分線とCDの延長との交点をEとする。また,BEとAC,ADとの交点をそれぞれP,Qとする。このとき,DEとCPの長さをそれぞれ求めなさい。

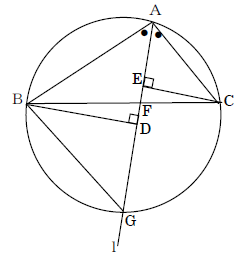

(2)図のように、AB=3cm、BC=4cm、CA=2cmの△ABCと∠BACの二等分線lがある。点B,Cから直線lに垂線をひき、それぞれの交点をD、Eとする。また、直線lがBCおよび△ABCの外接円と交わる点をそれぞれF、Gとする。次の問いに答えよ。BDとCEの長さの比を求めよ。

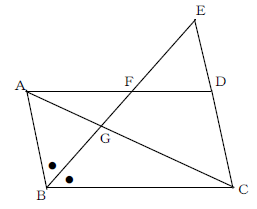

(3)図のように、AB=8cm、BC=12cm、AC=15cmの平行四辺形ABCDがある。∠Bの二等分線と辺CDの延長との交点をEとし、BEとAD、BEとACとの交点をそれぞれ、F、Gとする。AG:ACをもっとも、簡単な整数の比で表せ。

(4)図のようには、AB=8、AC=6、∠BAC=60°の△ABCがある。∠BACの二等分線と辺BCの交点をD、点Cを通りADに平行な直線と辺BAの延長の交点をEとする。BD:DCをできるだけ簡単な整数比で表しなさい。

角の二等分線定理の解答

(1)DE=2 CP=40/7 (2)3:2 (3)2:5 (4)4:3

コメント