【中学公民テスト対策】テストで出る重要ポイントをざっくり解説!です。高校入試で出題される中学公民の重要ポイントを押さえることは、効果的な受験対策の第一歩です。公民分野では、現代社会の仕組みや課題、憲法の基本原理、国際問題などが出題されることが多く、時事問題との関連も問われる場合があります。この記事では、入試頻出のテーマを分かりやすく整理し、効率的な学習をサポートします。

中学公民の重要ポイント

社会全般の入試対策を進める中で、公民の頻出テーマや問題傾向を把握したいと考えている受験生にも適しています。特に、社会科全体で得点を伸ばしたい人にとって、公民分野の重要ポイントを効率的に学べる記事は大きな助けとなります。

基本的人権のポイント

| 分類 | 具体的権利 | 説明 |

|---|---|---|

| 自由権 | 精神の自由 | 思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、学問の自由など。個人が内面や表現において自由である権利。 |

| 身体の自由 | 奴隷的拘束や拷問、残虐な刑罰を禁止し、不当な逮捕・拘禁などから守られる権利。 | |

| 経済活動の自由 | 居住・移転の自由、職業選択の自由、財産権の保障など。個人が経済活動において自由であることを保障する権利。 | |

| 平等権 | 法の下の平等 | 性別、社会的身分、人種、信条などによる差別を禁止し、すべての人が法の下で平等である権利。 |

| 社会権 | 生存権 | 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利。 |

| 教育を受ける権利 | 義務教育を無償で受けることができる権利。 | |

| 労働基本権 | 労働者が団結し、労働条件の改善を求める権利(団結権、団体交渉権、団体行動権)。 | |

| 参政権 | 選挙権 | 国民が国や地方の代表者を選ぶ権利。 |

| 被選挙権 | 国民が代表者として選ばれる権利。 | |

| 国民投票権 | 憲法改正などの重要な事項について直接投票で意思を示す権利。 | |

| 請求権 | 請願権 | 国や地方公共団体に対して意見や要望を申し立てる権利。 |

| 裁判を受ける権利 | 裁判所で正当な裁判を受ける権利。 | |

| 損害賠償請求権 | 公務員の不法行為によって損害を受けた場合、補償を求める権利。 |

公民分野である人権についても、最近の高校入試では、出題率が高く重要なテーマになります。権利が多く、また新しい権利なども増え、1つ1つ権利を着実に押さえておく必要があります。

- 基本的人権…人は生まれながらに持っている、個人を尊重し、人間らしく暮らすための権利

自由権、平等権、社会権、参政権、請求権の5つの権利があります。

自由権

自由権(自由に生きる権利)について学びます。日本国憲法に定められた自由権は、大きくは3つの自由があり、その3つに分類された中にも、さまざま自由が定められています。ちゃんと分類できるようになりましょう。

- 身体の自由…奴隷的拘束および苦役からの自由など。

- 精神の自由…思想、信教、表現、学問の自由など。

- 経済活動の自由…居住、移転、職業選択、財産権の自由など

身体の自由

日本国憲法は、犯罪の捜査や裁判にあたって身体の自由を保障。

- 第18条…奴隷的拘束および苦役からの自由

- 第31条…法定手続きの保障

- 第33~35条…逮捕、拘禁などに対する保障

- 第36~39条…刑事手続きの保障

精神の自由

自由に物事を考え、自分の意見を発表することを保障。

- 第19条…思想および良心の自由

- 第20条…信教の自由

- 第21条…集会・結社・表現の自由

- 第23条…学問の自由

経済活動の自由

職業選択の自由、財産権の保障などの経済活動の自由を保障。

- 第22条…移住、移転および職業選択の自由

- 第29条…財産権の保障

平等権

誰もが等しく生きるための権利

- 日本国憲法第14条に、国民は、法の下に平等と定められている。

- 男女の平等…男女雇用機会均等法

- 障害者や高齢者とともに生きる…バリアフリー

- さまざまな差別をなくす努力…部落、アイヌ、在日韓国・朝鮮人に対する差別など

社会権

社会権についてまとめています。社会権については、憲法第25条から第28条にかけて記述されています。

19世紀に経済活動の自由が強調された結果、貧富の差が拡大されていきました。その結果として、人間らしい生活を営む権利を保障しようと20世紀に社会権が生まれました。

社会権は、生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権(労働三権)からなります。

人間らしく生きる権利

- 生存権…健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(憲法第25条)

- 社会保障制度…生存権を保障するための制度

- 教育を受ける権利…その能力に応じて等しく教育を受ける権利(憲法第26条)

- 勤労の権利…勤労の権利を有し、義務を負う(憲法第27条)

- 労働基本権…(労働三権)団結権、団体交渉権、団体行動権がある

生存権

社会権の基本となる権利です。日本国憲法(憲法第25条)には、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」と示しています。これを保障するため、社会保障制度が整備されています。生活保護法、老齢年金、医療保険などがそれにあたります。

教育を受ける権利

全ての子どもが学校で学習することを保障しています。そのため、義務教育は無償となっています。これを保障するために、教育基本法に定められています。

労働者の権利

- 勤労の権利…収入を得て生活を安定させ、仕事をすることで精神的な充実を得るための勤労の権利を保障。憲法第27条には、勤労の権利を有し、義務を負うとあります。

- 労働基本権…労働三権とも呼ばれ、労働者を守るために定められた権利。団結権(労働組合をつくる権利)、団体交渉権(労働条件の改善をを求めて交渉する権利)、団体行動権(ストライキなどの団体行動をする権利)があります。

参政権

人権を守るための権利の1つ参政権についです。国民が政治に参加する権利で、国民主権を確保しています。憲法では、以下のことが定められています。

- 第15条-1…公務員の選定・罷免権

- 第15条-3、第44条、第93条-2…選挙権

- 第44条…被選挙権

- 第79条-2…最高裁判所裁判官の国民審査権

- 第95条…特別法の住民投票権

- 第96条-1…憲法改正の国民投票権

- 第16条…請願権

ここでは、特に出題されやすい選挙権と請願権を確認していきます。

選挙権

国会議員や地方議会議員、知事や市区町村長を選挙する権利。現在、満18歳以上の国民に認められています。被選挙権は、立候補し選ばれる権利です。

請願権

国の機関に要望する権利。

その他、人権を守るための権利として、国家賠償請求権(第17条)、裁判を受ける権利(第32条)、刑事補償請求権(第40条)があります。

人権を保障するための権利

- 参政権…国民が政治に参加する権利。選挙権

- 裁判を受ける権利

- 請求権

- 請願権

公共の福祉

公共の福祉は、他の人の人権を侵害してはならないという限界点。国民の自由や権利の濫用を禁じています。

<公共の福祉の濫用の例>

- 他人の名誉を傷つける行為の禁止

- 企業の価格協定など独占禁止

- 公務員のストライキ禁止

など

自由権と公共の福祉

生活環境の保全や貧富の差の拡大を防ぐため、経済活動の自由に広く認められている。

国民の三大義務

- 子どもに普通教育を受けさせる義務…保護する子どもに教育を受けさせること。義務教育は無償。国民の義務である同時に権利でもある。

- 勤労の義務…勤労は権利であり義務である。

- 納税の義務…税金を納めること。

国会のポイント

国の政治は、法律をつくる国会、法律で定めたことを実行する内閣、紛争を法で解決する裁判所で運営します。国会は、国民の代表機関で、国権の最高機関、国の唯一の立法機関であり、国民が選んだ代表者で構成されます。

- 法律の制定…国会の一番重要な仕事は、法律の制定です。法律をつくることを立法といい、国会が立法権をもっています。

- 予算の議決…内閣(政府)が、税金などの収入にもとづいて、1年間の支出の見積もりを立てます。それを予算といい、国会は、内閣の作成した予算案を審議し、議決します。

- 内閣総理大臣の指名…国会は、国会議員の中から、内閣総理大臣を指名します。

- 条約の承認

- 弾劾裁判所の設置

- 憲法改正の発議

- 国政調査権の発動

など

衆議院の優越

衆議院の優越が認められる理由…衆議院の方が任期が短く、また解散もあることから、国民の意思(民意)により近いと考えられているため。

- 優越が認められるもの -

- 予算の先議権

- 予算の議決…衆議院の議決が国会の議決となります。

- 条約の承認…衆議院の議決が国会の議決となります。

- 内閣総理大臣の指名…衆議院の議決が国会の議決となります。

- 内閣不信任決議権

- 法律案の議決

- 臨時会・特別会の会期の決定、会期の延長

- 法律案の議決が異なる場合の両院協議会の請求

- 会計検査院検査官の任命に対する同意

参議院の設置

国民のさまざまな意見を広く国会に反映させることができ、慎重な審議によって衆議院の行きすぎをおさえる→参議院と衆議院で議員の任期や選出方法を別にしている。

国会の仕事

- 法律の制定・改正・廃止

- 予算の審議・議決

- 決算の審議

- 内閣総理大臣の指名(両院)

- 内閣不信任の決議(衆議院のみ)

- 国政調査権(内閣の仕事を調査)

- 条約の承認・憲法改正の発議・弾劾裁判所の設置

など。法律の制定の国会は法律の制定(立法)を行う。憲法の次に強い効力を持つ。

国会の種類

- 常会 (通常国会)… 毎年1回、1月中に召集

- 臨時会 (臨時国会)…内閣が必要と認めたときまたは、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があった場合

- 特別会 (特別国会)…衆議院解散後の総選挙の日から30日以内に召集

- 参議院の緊急集会…衆議院の解散中、国会の議決を必要とする場合に、内閣が召集する。

定足数は、会議を開くのに必要な議員の出席数。本会議では総議員の3分の1以上です。多数決の原理で多数意見で議決されます。出席議員の過半数です。

審議が行われるところ

- 本会議・・・議員全員が参加。

- 委員会・・・分野ごとに議員が分かれて構成。

- 公聴会・・・委員会が専門家や関係者の意見を聴く為に開く。

衆議院と参議院

| 比較 | 衆議院 | 参議院 |

|---|---|---|

| 議員数 | 475人 | 242人 |

| 任期 | 4年 | 6年 |

| 解散 | ある | ない |

| 改選 | ない | 3年ごとに半数 |

| 選挙権 | 満18歳以上 | 満18歳以上 |

| 被選挙権 | 満25歳以上 | 満30歳以上 |

| 選挙区 | 小選挙区295人 | 選挙区146人 |

| 比例代表180人 | 比例代表96人 |

行政は、国の行政と地方行政とがありますが、国会が決めた法律や予算に基づいて、国の政治を行うことです。国の行政は、総務省、外務省などが分担します。

- 法律や予算を作り、国会に提出。

- 法律の施行などに必要な政令を定める。

- 外交関係を処理し、外国と条約を結ぶ。

- 公務員に関する事務を行う。

- 天皇の国事行為に助言と承認を与える。

- 最高裁判所長官の指名(任命は天皇が行う)、その他の裁判官の任命。

行政と内閣のポイント

行政は、国の行政と地方行政とがありますが、国会が決めた法律や予算に基づいて、国の政治を行うことです。国の行政は、総務省、外務省などが分担します。

内閣の仕事

内閣が国の行政の各部門の仕事を指揮監督します。法律案や予算を作成し国会に提出します、条約を結んだり、天皇の国事行為への助言と承認などがあります。以下が内閣のしごとになります。

- 法律や予算を作り、国会に提出。

- 法律の施行などに必要な政令を定める。

- 外交関係を処理し、外国と条約を結ぶ。

- 公務員に関する事務を行う。

- 天皇の国事行為に助言と承認をあたえる。

- 最高裁判所長官の指名(任命は天皇が行う)、その他の裁判官の任命。

内閣の組織

- 内閣総理大臣…国会議員の中から選ばれ、首相ともよばれ、行政の最高責任者。国務大臣を任命し、内閣を組織します。

- 国務大臣…過半数は国会議員から選び、内閣の構成員であり、ふつうは各省の長になります。

- 閣議…行政の運営方針について決定します。

議院内閣制

議院内閣制は、内閣が、国会の信任にもとづいて成立し、国会に対して連帯責任を負うという仕組みです。

<その例>

- 総辞職…衆議院総選挙が行われた場合は、必ず総辞職する。内閣総理大臣を改めて指名。

- 内閣不信任の決議…衆議院のみ権限がありますが、内閣が行う行政が信頼できないときに、衆議院が行います。内閣不信任決議が可決されると内閣は10日以内に衆議院を解散するか、総辞職します。

- 衆議院の解散…内閣が衆議院を解散した場合、衆議院の総選挙が行われます。総選挙後の国会(特別会)で総辞職します。

大統領制

アメリカでは国民に選挙される大統領が行政を行い、議会との関係は相互に独立しています。フランスでは、首相と大統領の両方が置かれています。

行政の役割と行政改革

- 公務員…行政を担当する職員で国家公務員と地方公務員がある。公務員は、「全体の奉仕者」と言われます。

- 行政権の拡大(肥大化)…政府の役割は安全保障や治安維持など最小限にとどめる「小さな政府」から、人々の生活を安定させるための社会保障や教育・雇用など様々な仕事を行う「大きな政府」へとなっています。

行政改革

簡素で効率的な行政を目指すための改革。許認可権の見直し、民間の経済活動の範囲を広げる取り組みである規制緩和、公務員削減、行政組織の効率化、行政の各事業の見直しなどを行います。地方分権もその1つ。

裁判所のポイント

- 法は、社会の中で生活していくためのきまりで、権利を守り、社会の秩序を保つ役割であり、争いや犯罪を裁く基準。

- 司法とは、法にもとづいて、紛争を解決すること(裁判)。

司法権と裁判所

裁判(司法)…法にもとづいて争いを解決するはたらきで、司法権は、裁判所がもっていいます。

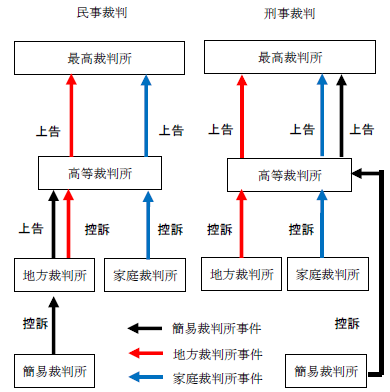

裁判所の種類

- 最高裁判所…1か所

<下級裁判所(以下の裁判所の総称)>

- 高等裁判所…全国に 8か所(東京・大阪・名古屋・広島・福岡・高松・仙台・札幌)

- 地方裁判所…全国に 50か所(都道府県ごと 北海道は4つ)

- 家庭裁判所…全国に 50か所

- 簡易裁判所…全国に 438か所

司法権の独立

司法権の独立とは、裁判所が公正な裁判を行うために、国会や内閣などの他の権力から、圧力や干渉を受けないことが必要だということ。

<裁判官の身分保障>

心身の故障、 弾劾裁判所 でやめさせられた場合など、特別な理由がない限り、やめさせられることはない。

※弾劾裁判所…裁判官をやめさせるかどうかについての裁判をする裁判所。国会が設置する。

三審制

裁判を慎重に行い、人権を守るためのしくみ。

第一審⇒控訴⇒第二審⇒上告⇒第三審

※刑事裁判の場合、必ず第二審は、高等裁判所で行う。

※民事裁判の場合、第一審が簡易裁判所のとき、第二審判は、地方裁判所。それ以外は、第二審判は、高等裁判所で行う。

※再審制度…事件が裁判で確定した後、裁判の重大な誤りが疑われる場合に認められる、やり直しの裁判。

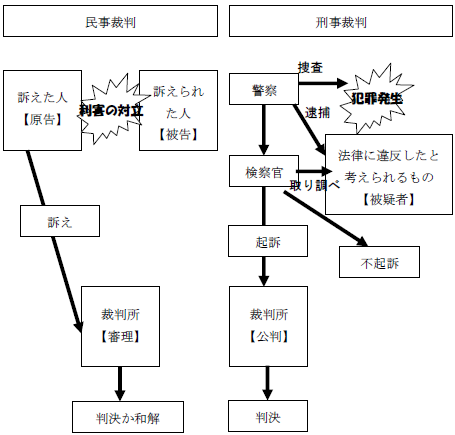

裁判の種類

民事裁判と刑事裁判があります。

民事裁判

私人(一般の人)の間の争いについての裁判。

- 原告…自分の権利が侵害されたと訴えた人。

- 被告…原告に訴えられた人。

刑事裁判

犯罪行為について、有罪・無罪を決定する裁判

- 検察官…警察官と犯罪を捜査し、罪を犯した疑いのある被疑者の容疑がかたまると、被疑者に代わり裁判所に訴える(起訴)。

- 被告人…検察官に起訴された被疑者

裁判と人権保障

裁判官が出す令状がないと逮捕・捜索ができない。公開裁判、黙秘権、推定無罪の原則が適用される。

地方公共団体のポイント

地方自治とは、住民の意思にもとづいて、それぞれの地域の運営を行うことです。

地方公共団体とは、地方自治体とも呼ばれ、住民自治を行う場です。都道府県や市(区)町村のこと。地方自治は、「民主主義の学校」とも。その役割として、消防、ごみの収集、上下水道の整備、地元産業の振興、小中学校の設置、福祉などがあります。最近では、地方分権も叫ばれ、地方公共団体が国の下部組織のような状況を改めるため、仕事や財源を国から地方に移す働きです。

地方財政の課題

地方財政は、各地方公共団体の住民から徴収する地方税などの自主財源が乏しく、地方交付税交付金や国庫支出金、借金である地方債で賄われます。財政の健全化につとめることが課題で、地方公務員や事業の削減があげられます。悪化している地方公共団は、国の監督の下で立て直しを図る。

地方議会

地方議会は、住民の直接選挙で選ばれた議員からなる議会です。その地方公共団体のみに適用される条例を定め、予算を決定します。地方公共団体の長を首長(都道府県知事、市区村長)は住民の直接選挙で選ばれます。地方議会が決めた予算を実行し、地方の税金を集めるなどの仕事をします。首長と地方議員の2代表が住民に選ばれる二元代表制が、地方自治の特徴です。

<住民の選挙権と被選挙権>

| 区分 | 選挙権 | 被選挙権 |

| 市(区)町村長 | 18歳以上 | 25歳以上 |

| 都道府県の知事 | 18歳以上 | 30歳以上 |

| 地方議会の議員 | 18歳以上 | 25歳以上 |

地方自治

- 都道府県…市区町村の地方行政の単位を地方公共団体(地方自治体)という。

- 地方自治の原則…地域住民が自らの手で自分たちのための政治を行う原則

- 首長…都道府県知事や市町村長のことをいい、任期は、4年である。

- 地方公共団体の条例は、地方公共団体内のみに、効力をもつ。

- 地方公共団体の財政補助は、地方交付税交付金と国庫支出金がある。

- 直接請求権には、条例の制定・改廃、監査、議会の解散、首長・議員の解職がある。

- 条例の制定・改廃と監査の請求に必要な署名数は、有権者総数の50分の1

- 議会の解散と首長・議員の解職に必要な署名数は、有権者総数の3分の1

- 市町村合併は、地方分権を推進することが目的

- 地方財政の問題点は、自主財源に乏しく、国に頼る割合が高い。

直接請求権

住民が、署名を集めることで、条例の制定や、首長・議員の解職(リコール)、地方議会の解散などを求める権利。最近では、住民ンオ苦情を受け付け、調査などを行うオンブズマン制度の導入やボランティアやNPOの活動もさかんです。

| 請求の種類 | 必要な署名 | 請求先 | |

| 条例の制定または改廃の請求 | 有権者の50分の1以上 | 首長 | |

| 監査請求 | 監査委員 | ||

| 議会の解散請求 | 有権者の3分の1以上 | 選挙管理委員会 | |

| 解職請求(リコール) | 議員・首長 | ||

| 副知事・副市(区)町村長、各委員など | 首長 | ||

財政のポイント

財政とは、政府(国・地方公共団体)の経済活動をいいます。

- 国の財政支出・・・社会保障関係費、国債費、地方交付税交付金など。

- 国の財政収入・・・税金、公債金(政府の借金である国債など。)国債は税金だけで財政支出をまかなうことができないとき、政府が民間から資金を借りるために発行。これは、政府の役割の1つ。

税金の種類

直接税と間接税がある。

- 直接税:納税者(税金を納める人)と担税者(税金を実際に負担する人)が一致する税金。所得税、法人税、道府県民税など

- 間接税:納税者(税金を納める人)と担税者(税金を実際に負担する人)が一致しない税金。消費税、酒税、たばこ税など

※所得税、法人税、消費税などは、国が集めるので国税といい、道府県民税などは、地方公共団体が集めるので地方税という。

- 累進課税・・・支払い能力に応じて税を負担させるため、所得や遺産が多い人ほど高い税金をかける。所得税や相続税などに採用されますが、国税の中で、所得税が最も多くの割合を占めます。

政府の役割と財政の課題

- 市場と政府…市場経済において、市場で供給されにく社会資本(教育施設、道路、港湾、水道などの公共施設)や公共サービス(学校教育、医療、警察、消防など)の提供及び経済活動が政府の役割。

- 財政政策…政府が、減税や増税、公共投資の増減を行い、景気を安定させること。(一般的に、不景気のときは、減税をし、公共事業を増やすことで、雇用を生み出し、国民が使えるお金を増やす。しかしながら教科書どおりにいかないのが常。経済は生き物)

- 公債…税金だけで財政支出をまかなうことができないとき、政府が民間から資金を借りるために発行。国債と地方債がある。(最近では、この国債を日銀が買っているという特異な状況が続いています。)

- 財政投融資… 予算とは別に行う公的資金の投資や融資

※経済政策(財政、金融政策など)には、いろいろな立場で、さまざまな視点で論議が行われています。

消費生活のポイント

くらしに役立つ「もの」=商品があり、「財」と「サービス」があります。

- 財や消費財…食料品・衣料品などの日常生活で使うもので、目に見える、形のあるもの

- サービス…医療、輸送、芸能などの形のないもの

商品を生産し、消費することがで暮らしを豊かにする仕組みが経済です。限られた時間と収入の範囲で、無限の欲求から本当に必要な商品を選択しています。

商品の販売方法の多様化し、インターネット ショッピングが増加している。商品の代金の支払いは、①現金 ②クレジットカード(=料金後払い) ③プリペイドカード(=料金前払い) などがあります。最近では、ICカードや携帯電話を利用した電子マネー、そしてビットコインなどの仮想通貨(暗号通貨)があります。

家計

お金を出して受け取るもののうち、目に見える形のあるもの(衣服・食料など)を財、何かをしてもらうこと(映画・バスなど)をサービス

をいいます。家計は、家族や個人として消費生活を営む単位です。

家計の収入(所得)

- 給与所得…会社などに勤めて得られる給料、賃金。

- 事業所得…個人で農業や商店などを営んで得られる収入。

- 財産所得…土地や建物を貸して得られる地代や家賃、株式・預貯金から得られる収入。

貯蓄は、将来の支出に備えるためのもので、銀行預金や生命保険料の支払い。一般に収入(所得)からと消費支出とその他の支出を差し引いた残額です。かしこい消費生活がもとめられ、収入をもとに、予算を立て、計画性を持った合理的な選択を行うことが必要です。とくに、クレジットカードによる支払いなどで大幅に上回る買い物などに注意です。

家計の支出

- 消費支出…食料費・住居費・教育費・光熱費など。消費支出にしめる食料費の割合をエンゲル係数といいます。⇒この数値が低くなるほど、生活は楽なものと考えられます。

- 非消費支出…税金・社会保険料など。

- 貯蓄…将来の支出にそなえてとっておくもの。銀行預金・郵便貯金など。

消費者の保護

1962年にアメリカ大統領ケネディが消費者の4つの権利(安全を求める権利、知らされる権利、選択する権利、意見を反映させる権利)を明確化したことがきっかけです。

- 消費者主権 …消費者が経済の主体であること

- 消費者基本法 …2004年に、国や地方公共団体が消費者保護のために必要な施策を行うことを定めた法律

- 製造物責任法(PL法)…製品の欠陥によって消費者が被害を受けた場合、生産者の過失を証明しなくても救済が受けられる

- クーリングオフ制度…購入契約後、一定の期間内ならば解約できる制度

- 消費者契約法…クーリングオフの期間を越えて、契約の取り消しを可能にする法律

※消費者庁は、消費者保護のために設置された中央官庁で、幅広く政策を監視している。また、消費者は、権利と責任を負っていることを自覚する必要があります。

商品が生産者から消費者に届くまでの流れです。州痛が専門である業種を商業といいます。商業には、小売業と卸売業などがあります。現在では、流通の合理化をはかるため、大規模小売店は、直接仕入れや一括仕入れをして流通コストの削減をしたり、売り手と買い手がインターネットで直接売買している。インターネットを専門として、商品を売買している企業をEC業者といいます。

労働者の権利のポイント

労働三権(労働基本権)は、労働者が持つ権利。労働者一人ひとりは、使用者(経営者)に比べて一般に弱い立場にある。そのため、団結して労働組合を結成し、使用者に賃金や労働時間、職場の安全などの労働条件の改善を要求することができる。

- 労働者…企業に労働力を提供し賃金を受け取る。

- 労働組合…労働者が団結し、労働条件の改善を要求する。

労働三法

- 労働基準法…賃金の最低基準を定める。

- 労働組合法…労働者が団結することを保障する。

- 労働関係調整法…労働者と使用者の紛争の解決をはかる。

労働者をめぐる問題

今日、労働者を取り巻く労働環境も変化している。終身雇用制が崩れはじめ、アルバイト、パート、派遣労働者などの非正規労働者が増えている。また、若者を中心にアルバイトなどのままで正規労働者になることを望まないなど、労働者側の意識も変化している。さらに、経済の グローバル化とともに外国人労働者も増えている。

SOHOとよばれる自宅勤務の労働形態も増えている。賃金形態や就労時間についても変化がみられる。年功序列賃金制を改め、能力や成果を重視した年俸制などの賃金制をとったり、就業時間についても、裁量労働制やフレッ クスタイム制をとる企業も増えた。

労働時間

労働時間は、労働基準法で週40時間を超えてはならないと定められているが、時間外労働時間はまだ多い。それが過労死や過労自殺の発生や、賃金が支払われないサービス残業が行われるなどの原因になり社会問題化している。高齢社会をむかえた今日、65歳定年制の確立が高齢者の再雇用を含めて課題となっている。それとともに、ワークシェアリングなどについても検討していかなければならない。また、雇用調整の対象とされがちな非正規労働者の正規働者化を図るとともに、失業などに対して職業訓練などのセーフティーネットを備えておくことが必要である。

- 労働時間…週休2日制の採用などで短くなったか、残業時間は先進工業国の中で依然として多い。

- 労働災害…生産現場や工場現場での事故、ストレスと訴える労働者、過労死過労による自殺など。

労働環境の変化

勤続年数とともに賃金が上昇する年功序列賃金と定年まで働く終身雇用制が一般的だった。能力主義、成果主義で賃金を採用する企業は増加した。

不安定な労働者

賃金が低く、雇用調整の対象になる。

- 非正規労働者…日本の労働者の約3人に1人がアルバイト、パート、派遣労働者、契約労働者など。

- 外国人労働者…約100万人。働く環境はで劣悪。

- その他の労働者…高齢者、若者は就職難。女性は男性より不利な扱いを受けることが多い。

中3社会公民で定期テストで高得点を取るコツ

基本用語の暗記だけでなく、具体例と関連付けて理解することが重要です!

テスト対策のポイント

- 用語の正確な理解…似た用語を区別し、正確な意味を覚える

- 図表の読み取り…グラフや表から情報を正確に読み取る練習

- 時事問題対策…最近のニュースと公民の内容を関連付ける

- 論述問題対策…自分の意見を根拠とともに論理的に書く練習

コメント