日本には、経済・産業・歴史・文化など、さまざまな面で重要な都市がたくさんあります。例えば、東京は日本の政治・経済の中心、大阪は商業の街、名古屋は自動車産業が盛んな都市として知られています。定期テストや高校入試では、都市の特徴や役割を問う問題がよく出題されるため、しっかり押さえておくことが大切です。本記事では、テストでよく出る日本の都市とその特徴をわかりやすくまとめました!

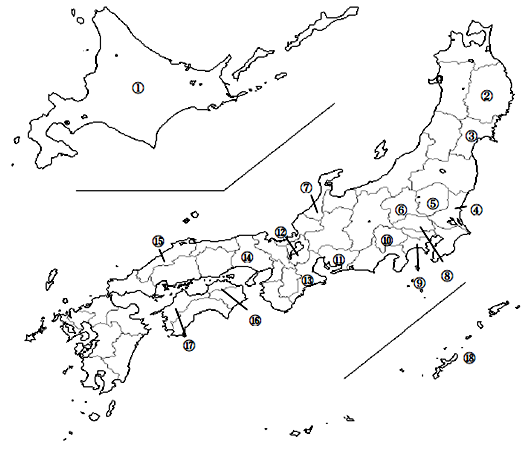

入試では、該当する県のその場所とカタチまでおさえておきましょう。該当箇所を黒く塗りつぶし、県庁所在地名まで書いて完答という問題も少なくありません。よく出題されます。

県庁所在地の都市名

【高校入試・社会】県名と県庁所在地の名前が違うところをまとめています。よく出る都市についても列挙しているので、合わせて覚えていきましょう。

【問題】①~⑱の県名と県庁所在地名を一致させよう。

①北海道、札幌市

②岩手県,盛岡市

③宮城県,仙台市

④茨城県,水戸市

⑤栃木県,宇都宮市

⑥群馬県,前橋市

⑦石川県,金沢市

⑧埼玉県,さいたま市

⑨神奈川県,横浜市

⑩山梨県,甲府市

⑪愛知県,名古屋市

⑫滋賀県,大津市

⑬三重県,津市

⑭兵庫県,神戸市

⑮島根県,松江市

⑯香川県,高松市

⑰愛媛県,松山市

⑱沖縄県,那覇市

よく出る都市一覧

- 原爆ドーム(広島市)と厳島神社(廿日市市)の二つの世界遺産。

- 明石市がちょうど日本標準時の基準となる東経135度線上にあります。

- 石油コンビナートで有名な四日市市です。かつては四代公害病のひとつである「四日市ぜんそく」で問題。

- 盛岡…県庁所在地で、南部鉄器の伝統工芸が盛ん。

- 札幌…明治時代、北海道開拓の拠点となる。碁盤目状の街路網の方が特色です。食品工業発達しています

- 釧路…北海道を代表する漁港で、水産加工業が発達。

- 東京・大阪・名古屋の三大都市圏に人口の40%以上が集中して過密、農村で過疎。

- 倉敷…第二次世界大戦後、水島地区に鉄鋼と石油化学のコンビナートが建設された岡山県南部の工業都市

- 仙台…人口が100万人を超える、宮城県の県庁所在地

- 八戸…日本有数の水揚げ量をほこる漁港がある、青森県東部の都市

- 浜松…静岡県西部にある、楽器とオートバイの生産で知られる工業都市

- 富士…富士川の河口付近にあり、豊富な地下水を利用して製鉄・パルプ工業が発達している都市

- 焼津…駿河湾西部にある、全国有数の水あげ量をほこる漁港のある都市

以上が、【高校入試・社会】県名と県庁所在地の名前が違うところとなります。よく入試で出題される都市と合わせて覚えておきましょう、また地図帳などで、その場所を確認しておくことが必要です。入試では、該当する県名・都市を黒く塗りつぶせという問題も頻出パターンの1つです。最近では、複数解答させ完答が要求される問題も少なくありません。ですので、確実に、何度も繰り返して覚えていきましょう。もちろん、漢字で書けるようにしておかなければなりません。

コメント